Segelt gut in ein wundervolles 2019 mit vielen tollen Erlebnissen!

Möge euch das Jahr nur Gutes bringen!

Schlagwort-Archive: Segeln

Ute Bareiss segelt durchs Leben

Ein großartiger Artikel in der Cannstatter Zeitung vom 28. November 2018.

Auch online nachzulesen unter: https://www.cannstatter-zeitung.de/lokales/kultur-lokal_artikel,-autorin-startet-zweite-weltumsegelung-_arid,2229953.html

Die Ankündigung auf der Titelseite:

Und der wundervolle Artikel 🙂

Ich freue mich riesig! <3

Die Entdeckung der Langsamkeit (Transatlantik 2016)

Die Entdeckung der Langsamkeit

Transatlantik 2016

08.11.2016 Lanzarote

2.900 Seemeilen – also knapp fünfeinhalb tausend Kilometer – Blauwasser liegen vor uns. Reine Hochsee, nichts als Wasser um uns herum, vielleicht gelegentlich ein Vogel, fliegende Fische oder mit ein bisschen Glück eine Gruppe Delfine. Womöglich wird auch das ein oder andere Schiff unseren Weg kreuzen. Zum achten Mal überqueren wir den Atlantik – das fünfte Mal von Ost nach West. Und trotzdem ist jedes Mal ein Grummeln im Bauch 🙂

Das Rigg ist gecheckt, Frischwaren sind eingekauft (bis auf die Zwiebeln. Wieso können sämtliche Zwiebeln auf einer Insel ausverkauft sein?? Alle Supermärkte haben wir abgeklappert. Mal sehen, wie lang diese geschälten Frühlingszwiebel halten und gut, dass wir noch Vorräte haben, denn Zwiebeln sind ja quasi die Existenzgrundlage eines jeden Essens).

Wir sind fro h, Lanzarote, die Insel, die so ungastlich zu uns war, verlassen zu können. Die Wettervorhersage für die nächsten 16 Tage ist bombastisch! Passatwind von 15 Knoten für die komplette Zeit. Das könnte ein Rekordjahr werden. (Denken wir noch so.) Sonst haben wir 19 und 16 Tage von hier und 15 bzw. 13 Tage von den Kapverden gebraucht.

h, Lanzarote, die Insel, die so ungastlich zu uns war, verlassen zu können. Die Wettervorhersage für die nächsten 16 Tage ist bombastisch! Passatwind von 15 Knoten für die komplette Zeit. Das könnte ein Rekordjahr werden. (Denken wir noch so.) Sonst haben wir 19 und 16 Tage von hier und 15 bzw. 13 Tage von den Kapverden gebraucht.

Mit fünf Beaufort empfängt uns der Wind nach der Hafenausfahrt. Wir rauschen voran. Passend zum Tanken in Puerto Galera empfängt uns ein Regenschauer (auf dieser Insel, in der es nur fünf Tage im Jahr regnen soll, die wir aktuell voll  ausgeschöpft hatten), der nach dem Anlegen (ich durchweicht) natürlich aufhört.

ausgeschöpft hatten), der nach dem Anlegen (ich durchweicht) natürlich aufhört.

Der Wind hält den Tag und die ganze Nacht an, bis wir den Norden von Gran Canaria passiert haben. Ein wehmütiger Moment für uns. Hier liegt unser Kater Felix begraben, den wir quasi mit der Taimada übernommen haben und der uns im ersten Jahr auf unserer Reise begleitet hat (bis er im Hafen von Gran Canaria vor ein fahrendes Auto lief). Er hat eine riesige Lücke an Bord hinterlassen. Immerhin begleitet er uns in unseren Herzen seither weiter.

Wie immer sind die Welle und der Wind um die Kanaren gruselig konfus. Mal viel, mal nichts, mal gegenan, von vorn, von hinten, von der Seite.

Wie immer sind die Welle und der Wind um die Kanaren gruselig konfus. Mal viel, mal nichts, mal gegenan, von vorn, von hinten, von der Seite.

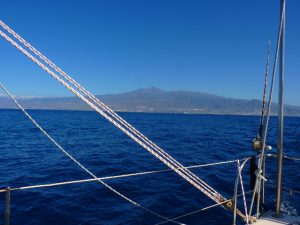

Im Süden von Teneriffa wollen wir nochmals für eine Mütze Schlaf stoppen, doch der Ankerplatz bei Los Christianos ist jetzt Fischfarm. Wir ankern in  der Nähe im hohen Schwell.

der Nähe im hohen Schwell.

Da wir immer noch so übermüdet sind, beschließen wir beim Vorbeisegeln an Gomera, auch in der nächsten Nacht nochmals zu stoppen. Wie immer bei den

kanarischen Ankerplätzen steht der Schwell in die Bucht, aber die Umgebung ist bizarr und verleitet mich sofort zu Geschichten.

Kurz überlegen wir uns am nächsten Tag, ob wir in El Hierro nachtanken sollen, weil wir im Lee der Inseln schon viele Stunden motoren mussten, aber die Wettervorhersage für die nächsten 16 Tage ist nach wie vor gigantisch. Zuverlässiger Passatwind um die 15 Knoten – perfekte Bedingungen. Wir werden uns den Umweg über die Kapverden sparen und direkt segeln – das müssen wir einfach nutzen! Die kürzeste Strecke, direkt auf dem Großkreis in die Karibik!

Kaum haben wir das Lee von El Hierro hinter uns gelassen, geht die Rauschefahrt los. Die 15 Knoten entpuppen sich eher als 20 bis 25 Knoten. Riesige Wellenberge brausen heran, heben die Taimada an und in einem Affenzahn sausen wir in Gleitfahrt wieder hinunter ins Wellental – die Taimada erzittert und erbebt. Doch auch hier ist der Seegang noch konfus. Mancher Wellenberg donnert gegen die Seitenwand, überflutet uns mit Salzwasser – das ganze Schiff wird feucht und klebrig, alles ist klamm und muffig. Jeder Segeltrimm wird von einer kalten, salzigen Dusche begleitet. Jeder Handgriff wird zur Mühsal. Schon das Hangeln eines Teebeutels aus dem Schrank ist eine Tortur, alle Schubladen kommen einem entgegen. Teewasserkochen wird zum gefährlichen Vabanque-Spiel: Springt mich das kochende Wasser an oder nicht? Essen fällt mal wieder aus – zumindest mein Magen will nicht und Hajot gibt sich mit den Salzkräckern, die ich kredenze, zufrieden. Auch der Schlaf – rings um die 4 Stunden Nachtwache – ist beim Knallen der Wellen gegen den Rumpf eher ein „Ich-tue-mal-so-als-ob“.

Dass man ausgerechneten in solchen Momenten an die vielen Geschichten denken muss, wo Schiffe unter voller Fahrt auf treibende Container oder Wale gedonnert sind … Und wenn wir schon bei Schiffen sind: Das Meer ist groß und weit, doch warum die unsere Bahn kreuzenden Schiffe direkt auf Kollisionskurs sind, ist immer ein unergründlich Phänomen. Einige Frachter queren unseren Kurs und auch zwei Einhandsegler der Vendée-Globe-Rallye auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung sind dabei – einer ändert sogar seinen Kurs, obwohl er eine knappe Meile hinter uns vorbeifahren würde (Anmerkung: Von der Rallye mussten einige abbrechen, weil sie Kollisionen hatten).

Dass man ausgerechneten in solchen Momenten an die vielen Geschichten denken muss, wo Schiffe unter voller Fahrt auf treibende Container oder Wale gedonnert sind … Und wenn wir schon bei Schiffen sind: Das Meer ist groß und weit, doch warum die unsere Bahn kreuzenden Schiffe direkt auf Kollisionskurs sind, ist immer ein unergründlich Phänomen. Einige Frachter queren unseren Kurs und auch zwei Einhandsegler der Vendée-Globe-Rallye auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung sind dabei – einer ändert sogar seinen Kurs, obwohl er eine knappe Meile hinter uns vorbeifahren würde (Anmerkung: Von der Rallye mussten einige abbrechen, weil sie Kollisionen hatten).

Drei Tage werden wir durchgeschüttelt und gebeutelt, obwohl wir eingekeilt sind, sammeln blaue Flecken und harren eingemummelt in Fleeceklamotten und dicken Decken, bis die See endlich ruhiger wird.

Recht übermüdet werden wir drei Tage lang mit gigantischen Segeln belohnt. Kaiserwetter. Die Sonne scheint, der Passat bläst uns mit 15 Knoten in zügiger Fahrt voran. Unter beiden Genuas – wie zwei Flügel ausgebreitet – rauscht die Taimada dahin. Nachts beleuchtet der Vollmond die Wolkenberge und taucht die Welt in ein silbernes Licht. Die Nachtwache ist nicht mehr bedrohlich und beängstigend, sondern einf

Unter beiden Genuas – wie zwei Flügel ausgebreitet – rauscht die Taimada dahin. Nachts beleuchtet der Vollmond die Wolkenberge und taucht die Welt in ein silbernes Licht. Die Nachtwache ist nicht mehr bedrohlich und beängstigend, sondern einf ach unfassbar schön!

ach unfassbar schön!

Oft fragen Leute, ob es nicht beängstigend ist, so mitten auf dem Meer zu sein, doch das habe ich so noch nie empfunden. Diese Weite hat auf mich etwas Beruhigendes.

Der Wind flaut noch mehr ab, die Taimada zieht gemütlich, noch geschoben vom mit einem Knoten nach West setzenden Kanarenstrom, dahin. Wir holen auch zwischendurch tags etwas Schlaf nach. Nun ist die See auch ruhig genug, dass wir wieder eine Wettervorhersage mit dem Satellitentelefon holen können.

Und wir holen sie gleich noch mal, weil wir unseren Augen nicht trauen können. Wo, um Himmels willen, ist der Passatwind geblieben? Der Wetterbericht zeigt nicht nur viel Flaute, sondern ein mächtiges Tief kommt von Norden und wird uns sogar Gegenwind bescheren, wenn wir auf diesem Kurs bleiben. Wind gegen Strömung … den Seegang braucht keiner. Im Süden sieht es etwas besser aus, aber auch windstiller. Natürlich können wir nicht 2.000 Seemeilen weit motoren, aber für ein Stück in den Süden investieren wir unseren kostbaren Diesel, um von dem Tief wegzukommen.

Und wir holen sie gleich noch mal, weil wir unseren Augen nicht trauen können. Wo, um Himmels willen, ist der Passatwind geblieben? Der Wetterbericht zeigt nicht nur viel Flaute, sondern ein mächtiges Tief kommt von Norden und wird uns sogar Gegenwind bescheren, wenn wir auf diesem Kurs bleiben. Wind gegen Strömung … den Seegang braucht keiner. Im Süden sieht es etwas besser aus, aber auch windstiller. Natürlich können wir nicht 2.000 Seemeilen weit motoren, aber für ein Stück in den Süden investieren wir unseren kostbaren Diesel, um von dem Tief wegzukommen.

Immerhin waschen zwei, drei Schauer unser Deck blitzeblank und endlich ist unsere Taimada wieder frisch und sauber. Die Sonne scheint, das Meer ist tiefblau und die Fahrt in Richtung Süden hat auch den Vorteil der wärmeren Temperaturen. So langsam tauen wir in den wärmer werdenden Temperaturen auf. Kleidungsstück um Kleidungsstück fällt ab und auch die frostigen Erinnerungen an die kalten Kanaren.

Die Squalls – kurze Regenschauer mit Windböen –, die uns sonst, manchmal sehr in Atem gehalten haben, halten sich im Rahmen. Der Wind nimmt meist um die 10 Knoten zu – was für unsere aktuellen Windverhältnisse kein Problem ist.

Die Squalls – kurze Regenschauer mit Windböen –, die uns sonst, manchmal sehr in Atem gehalten haben, halten sich im Rahmen. Der Wind nimmt meist um die 10 Knoten zu – was für unsere aktuellen Windverhältnisse kein Problem ist.

Waren wir deshalb nachlässig? Haben wir deshalb die dicke Wolkenwand unterschätzt, die auf uns zurollt?

Ich komme gerade verschlafen nach der frühmorgendlichen Freiwache (von 4–8 Uhr) hoch ins Cockpit und starre auf die schwarze Wand. Hajot ist müde nach vierstündiger Wache. Ich frage noch, ob wir Segel bergen sollen. Wir sind gerade unter Vollbesegelung – Großsegel und Genua – bei achterlichem Wind unterwegs. Aber die letzten Squalls waren ja alle schwach. Ich bin vorsichtig,

Hajot ist in dem Fall der Optimist.

Und da setzt auch schon der Wind ein, gefolgt von Regen, der waagrecht übers Deck peitscht. Schnell steigt die Windstärke auf 25 Knoten, 30 Knoten. Völlig angespannt klammere ich mich am Tisch fest, meine Augen wandern zwischen Windanzeige und unserer Leichtwindgenua, die für maximal 20 Knoten Wind ausgelegt ist, hin und her.

Der Wind heult, der Regen prasselt aufs Deck. Grelle Blitze zucken am Himmel, es donnert so heftig, dass die Taimada von den Schallwellen erbebt. 35 Knoten. 40 Knoten. Die Angst schlägt in Panik um. Das wird unser Rigg niemals aushalten!

Ein Mastbruch hier mitten auf dem Atlantik wäre unser „Aus“, wenn das Schiff leckschlägt.

Warum müssen mich gerade jetzt wieder diese Bilder einholen vom Schiffbruch der Callisto? Diese letzten Bilder des Segels im Blitzlicht, die Angst, die Wellenberge. Und das Danach – vom gebrochenen Mast leckgeschlagene Schiff – die Fenster des Cockpits, die mich wie vorwurfsvolle Augen anblickten, als die Wellen über ihm zusammenschlagen, nachdem es vollgelaufen ist. Und Bert, der über Deck gespült wird, die rote Jacke und gelbe Kapuze, die aus den Wellenkämmen auftaucht – gefühlte Ewigkeiten entfernt.

Nur mühsam kann ich mich von diesen Bildern losreißen. 50 Knoten. Das kann das Segel nicht halten!

Die Taimada rennt vor dem Wind davon. Sie erzittert, weil sie längst ihre Rumpfgeschwindigkeit erreicht hat. Die Vollbesegelung ist niemals für diese Windstärken ausgelegt.

Als der Wind auf 60 Knoten – Orkanstärke ansteigt – ergreift plötzlich eine eiserne Faust meine Eingeweide und drückt sie zusammen. „Vor Angst in die Hose scheißen“ wird plötzlich ein plastischer Begriff. Die Beherrschung fällt schwer. Wie oft muss man als Thriller-Autor echte Angst beschreiben – aber hätte ich sie wirklich so hautnah fühlen müssen?

Als der Wind auf 60 Knoten – Orkanstärke ansteigt – ergreift plötzlich eine eiserne Faust meine Eingeweide und drückt sie zusammen. „Vor Angst in die Hose scheißen“ wird plötzlich ein plastischer Begriff. Die Beherrschung fällt schwer. Wie oft muss man als Thriller-Autor echte Angst beschreiben – aber hätte ich sie wirklich so hautnah fühlen müssen?

Ich schicke irgendwo einen Hilferuf ins All: „Bitte lass uns da heil rauskommen!“ Wer immer es auch hören mag.

Wie Kanonenschläge donnern die schweren Tropfen aufs Deck. Der Wind lässt langsam nach.

Wie lang der Spuk gedauert hat, kann ich nicht sagen. ich weiß nur, dass ich mich selten in meinem Leben so gefühlt hatte. Vielleicht beim Gleitschirmfliegen, wenn direkt über einem Hang der Schirm zusammengeklappt ist? Aber da war man wenigstens aktiv gefordert. Dieses tatenlose Ausharren und die nackte Angst waren für mich neu. Ich bin beinahe erstaunt, als ich später in den Spiegel blicke und meine Haare noch braun sind. Ich hätte schwören können, auf einen Schlag ergraut zu sein.

Kaum ist der Squall vorbei, scheint wieder die Sonne, als wäre nichts geschehen, und präsentiert einen wunderschönen Regenbogen vor dem frisch geputzten Himmel. Und wieder überkommt mich eine tiefempfundene Dankbarkeit für unsere tapfere Taimada, die ohne zu Murren diesen kurzfristigen Orkan abgeritten hat – nicht mal das Segel hat einen Schaden davongetragen! Einem Pferd würde man in diesem Fall wohl eine extra Möhre spendieren – mir bleibt nur ein liebevolles Tätscheln an unsere Gute, die uns nun seit 15 Jahren so tapfer um die Welt trägt. Was für ein Schiff! <3

Kaum ist der Squall vorbei, scheint wieder die Sonne, als wäre nichts geschehen, und präsentiert einen wunderschönen Regenbogen vor dem frisch geputzten Himmel. Und wieder überkommt mich eine tiefempfundene Dankbarkeit für unsere tapfere Taimada, die ohne zu Murren diesen kurzfristigen Orkan abgeritten hat – nicht mal das Segel hat einen Schaden davongetragen! Einem Pferd würde man in diesem Fall wohl eine extra Möhre spendieren – mir bleibt nur ein liebevolles Tätscheln an unsere Gute, die uns nun seit 15 Jahren so tapfer um die Welt trägt. Was für ein Schiff! <3

Bei den nächsten Squalls werden wir wieder vorsichtig und nehmen lieber die Tortur von Segel bergen und neu setzen auf uns, doch keiner bringt mehr so viel Wind mit sich.

Der Wetterbericht wird nicht besser. Und der Wind bläst zwischen drei und acht Knoten, während die Taimada mit ein bis drei Knoten Fahrt vor sich hindümpelt (wobei das meiste davon der uns schiebenden Strömung zu verdanken ist). Wir haben noch über 1.700 Seemeilen vor uns. Bei dieser Geschwindigkeit schaffen wir es nicht mal zum Weihnachtstörn. Die Frage, ob wir doch hätten nachtanken sollen oder zusätzliche Tanks füllen, wird überflüssig. Es ist nicht mehr zu ändern. Für die weite Strecke kann man sowieso nicht vorsorgen und wir sind nun mal ein Segelboot.

Mit jedem Tag, den wir dümpeln, wird meine Panik größer. Weitere Strecken Motoren können wir nicht, den Diesel brauchen wir für den Stromerhalt. Die Stimmung ist wechselhaft. Mal reden wir uns das gemütliche Dahindümpeln und das gute Wetter schön, manchmal reichen schon die einfachen Worte von Hajot, wie „Wir müssen vielleicht die Gefriertruhe ausschalten, um genug Strom für die Navigation zu haben“ aus, um mich in Panik zu versetzen und mir vorzustellen, dass uns auch der Diesel nicht mehr für den letzten Stromerhalt des Autopilotes reicht und wir von Hand steuern müssen. Tag und Nacht am Steuer, völlig übermüdet. Die beiden Mal, wo er uns bei einer Überfahrt ausfiel, habe ich noch in allerschlechtester Erinnerung: Horrorvisionen vor Übermüdung, völlig entkräftet.

So schön die Stille um uns herum ist, so gespenstisch ist sie auch manchmal, wenn man nur das Surren des Autopiloten hört und sich vorstellt, was er bei der geringen Fahrt für Arbeit leisten muss und sich fragt, wie lang er die Tortur noch durchhalten wird. Ganz zu schweigen von dem Gedanken, dass wenn wir nicht Motoren können auch das Trinkwasser knapp wird, denn auch der Regen hat sich verabschiedet. Quälende Gedanken, die sich nur schwerlich komplett verdrängen lassen. Die Rossbreiten, in denen bei den alten Seefahrern schon so manches Pferd sein Leben lassen musste, weil es geschlachtet werden musste, um die Mannschaft am Leben zu erhalten. Wir haben kein Ross.

Irgendwann setzt die Entschleunigung ein. Tage und Nächte verschwimmen. Schlafen, Wachsein, Essen, Lesen… wenn morgens die Sonne auf da s Solarpaneel scheint und es Strom gibt, auch mal Schreiben. Das ruhige Meer hat auch durchaus seine Vorteile: Hajot erledigt seine ersten Reparaturen. Und ich kann morgens mein Sportprogramm in aller Ausführlichkeit genießen, ohne durch den Seegang vom St

s Solarpaneel scheint und es Strom gibt, auch mal Schreiben. Das ruhige Meer hat auch durchaus seine Vorteile: Hajot erledigt seine ersten Reparaturen. Und ich kann morgens mein Sportprogramm in aller Ausführlichkeit genießen, ohne durch den Seegang vom St epper geschleudert zu werden. Wir können danach einfach auf hoher See schwimmen gehen – unter uns über 6.000 Meter Tiefe. Hajot schwimmt auch mal eine Runde ums Boot, während ich immer in der Nähe der Leiter bleibe – noch den dunklen Schatten vor Augen, den ich nach einer Runde auf hoher See unter der Badeleiter hatte. Der Mond nimmt so langsam ab. In mancher Nacht sieht der Himmel aus wie frisch gewaschen, der aufgehende Halbmond ein rotes Snblchiff im Osten am Horizont.

epper geschleudert zu werden. Wir können danach einfach auf hoher See schwimmen gehen – unter uns über 6.000 Meter Tiefe. Hajot schwimmt auch mal eine Runde ums Boot, während ich immer in der Nähe der Leiter bleibe – noch den dunklen Schatten vor Augen, den ich nach einer Runde auf hoher See unter der Badeleiter hatte. Der Mond nimmt so langsam ab. In mancher Nacht sieht der Himmel aus wie frisch gewaschen, der aufgehende Halbmond ein rotes Snblchiff im Osten am Horizont.

Manchmal gibt es dunkle Wolken, die schnell vorüberziehen, manchmal ein sternenklarer Himmel, dass man sich fühlt, als würde man durch den Weltraum schweben. Und nur auf offener See funkeln die Sterne bei Aufgehen in allen Spektralfarben, als wären sie eine Discokugel, die Lichtstrahlen reflektiert. Und Meter für Meter (nicht wie sonst Meile für Meile) arbeitet sich die Taimada in Richtung Südwesten voran.

Jeden A bend dieser Reise zelebrieren wir den Sonnenuntergang auf dem Vordeck. Und täglich werden wir mit einem ganz besonderen Farbspektakel belohnt, dass uns für vieles entschädigt und uns schon in der Karibik wähnt. Nur hier sind diese besonderen Farbübergänge von Gold nach Rot und der Himmel in mint, ocker und rosa so ganz speziell 🙂

bend dieser Reise zelebrieren wir den Sonnenuntergang auf dem Vordeck. Und täglich werden wir mit einem ganz besonderen Farbspektakel belohnt, dass uns für vieles entschädigt und uns schon in der Karibik wähnt. Nur hier sind diese besonderen Farbübergänge von Gold nach Rot und der Himmel in mint, ocker und rosa so ganz speziell 🙂

Immer, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ausgelutschte Weisheiten, aber manchmal durchaus zutreffend. Bei uns ist es der endlich verheißungsvoller werdende Wetterbericht, der unsere Gesichter wieder zum Strahlen bringt! Nachdem jeder Wetterbericht entweder Flaute oder Gegenwind für die kommende Strecke gezeigt hat, scheint der Passat endlich wieder zurückzukommen!

Hajot geht noch mal ins Wasser, um den Rumpf von den Entenmuscheln, die unsere Taimada

Hajot geht noch mal ins Wasser, um den Rumpf von den Entenmuscheln, die unsere Taimada  inzwischen bevölkern, zu befreien, da sie uns ordentlich bremsen. Für mich immer ein aufregender Moment auf hoher See, mit brennenden Augen suche ich das Wasser ab, ob jemand das unerwartete Futter (die Krebschen oder Hajot) willkommen ist. Doch nichts zeig

inzwischen bevölkern, zu befreien, da sie uns ordentlich bremsen. Für mich immer ein aufregender Moment auf hoher See, mit brennenden Augen suche ich das Wasser ab, ob jemand das unerwartete Futter (die Krebschen oder Hajot) willkommen ist. Doch nichts zeig t sich – wir sind völlig allein in unserem blauen Universum.

t sich – wir sind völlig allein in unserem blauen Universum.

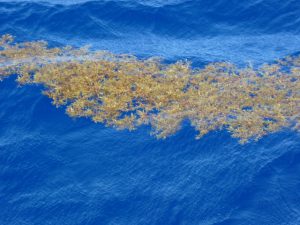

Der Wind kommt – erst als vorsichtiger Hauch von 8-10 Knoten, doch die Taimada nimmt so langsam wieder Fahrt auf. Und plötzlich erwacht auch die Welt um uns herum wieder zum Leben. Delfine begleiten uns und die ersten Tropikvögel zeigen sich am Himmel. Ermattet lässt sich einer auf unsere Reling sinken und ruht sich eine ganze Nacht bei  uns aus. Sargassotang schwimmt in großen Teppichen um uns herum und ich muss unwillkürlich an das Tagebuch von Kolumbus denken, der geschrieben hat: „Wir sehen Gras im Wasser. Land muss in der Nähe sein.“ Das hat er viele Wochen lang gedacht 🙂

uns aus. Sargassotang schwimmt in großen Teppichen um uns herum und ich muss unwillkürlich an das Tagebuch von Kolumbus denken, der geschrieben hat: „Wir sehen Gras im Wasser. Land muss in der Nähe sein.“ Das hat er viele Wochen lang gedacht 🙂

Wenn eine Zeit voll Anspannung hinter einem liegt, dann kann man manche Bedingungen, über die man sonst nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen würde, auf einmal genießen. Die Tage sind zwar grau, auch die Nächte sind nun ohne Mond und mit Wolken oft schwarz, aber die Taimada rauscht dahin. Und wir strahlen! Plötzlich rückt ein Ankommen – das irgendwie unerreichbar schien – wieder in greifbare Nähe.

Als die Entfernung zum Ziel plötzlich unter 1.000 Meilen wird, geht alle s ganz schnell. Die Hunderter scheinen nur so zu purzeln. Und der Himmel zeigt sich wieder in strahlendem Blau, die Sonne leuchtet auf Passatwolken wie Wattebäuschchen.

s ganz schnell. Die Hunderter scheinen nur so zu purzeln. Und der Himmel zeigt sich wieder in strahlendem Blau, die Sonne leuchtet auf Passatwolken wie Wattebäuschchen.

Auch die fliegenden Fische sind da – zum Teil gleiten sie über 200 Meter über der Wasseroberfläche dahin, bevor sie in eine Welle platschen. Die ersten Tölpel kreisen um die Taimada, Tropenvögel ziehen vorbei, blitzen grellweiß in der Sonne auf. Nachts glitzern die Sterne am Himmel. Und fast bedauern wir es, als nach ein paar Tagen das Ziel in greifbare Nähe rückt.

Trotzdem ist der Ruf „Land in Sicht“ jedes Mal nach so langer Zeit auf See ein ergreifender Moment! Die hochaufragenden Vulkane von St. Lucia (der Souffrière) und Martinique (der Mont Pelée) kommen in Sicht. Zum ersten Mal erreichen wir Le Marin bei Tageslicht. Nach knapp dreiundzwanzig Tagen – die längste Zeit, die wir in den ganzen Segeljahren je auf See verbracht haben – erreichen wir unser Ziel. Nach Wochen abseits von Gerüchen riecht man das Land wieder extrem stark. Dieser erdige Geruch nach Regenwald. Auch die Geräusche von Tropenvögeln und Fröschen ist einzigartig und verursacht uns eine Gänsehaut. Aus einer Bar klingt karibische Soca-Music. Die Luft ist selbst am Abend noch lau. Die Sonne versinkt in einem goldenen Meer – kurz blitzt es grün auf. Der erste Green Flash zum Ankommen – dieses seltene Phänomen der Lichtbrechung, wenn die Sonne direkt hinter dem Horizont verschwindet. Wir nehmen es als gutes Zeichen für die kommende Saison.

Trotzdem ist der Ruf „Land in Sicht“ jedes Mal nach so langer Zeit auf See ein ergreifender Moment! Die hochaufragenden Vulkane von St. Lucia (der Souffrière) und Martinique (der Mont Pelée) kommen in Sicht. Zum ersten Mal erreichen wir Le Marin bei Tageslicht. Nach knapp dreiundzwanzig Tagen – die längste Zeit, die wir in den ganzen Segeljahren je auf See verbracht haben – erreichen wir unser Ziel. Nach Wochen abseits von Gerüchen riecht man das Land wieder extrem stark. Dieser erdige Geruch nach Regenwald. Auch die Geräusche von Tropenvögeln und Fröschen ist einzigartig und verursacht uns eine Gänsehaut. Aus einer Bar klingt karibische Soca-Music. Die Luft ist selbst am Abend noch lau. Die Sonne versinkt in einem goldenen Meer – kurz blitzt es grün auf. Der erste Green Flash zum Ankommen – dieses seltene Phänomen der Lichtbrechung, wenn die Sonne direkt hinter dem Horizont verschwindet. Wir nehmen es als gutes Zeichen für die kommende Saison.

Vor zweiundzwanzig Jahren hat hier unser Segelleben seinen Anfang genommen. Hier haben wir zum ersten Mal gemeinsam ein Schiff gechartert und sind gesegelt. Auch wenn unsere Weltumsegelung bereits im Sommer im Mittelmeer vollendet war, und es im Grunde schon die zweite Runde ist, ist es hier nochmals ein ganz besonderer Meilenstein und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wirklich angekommen zu sein. 🙂

“Pronto Soccorso” … (K)Ein Notfall …

Aus: “Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen” … oder:

“Hab niemals einen Notfall in Sardinien …”

Tatort Olbia

Ospedale nuovo Giovanni Paolo II

Die ersten Schmerzen, die sich das Bein hochziehen, kündigen sich Freitagabend an. Der Körper meldet “Da stimmt was nicht”, ich fühle mich fiebrig, aber besser, man ignoriert das erst mal. 😀

Schließlich gibt’s ja viel zu tun – Gäste werden erwartet, die Taimada muss startklar gemacht werden, Betten gemacht, geputzt, eingekauft etc. pp.

Laufen fällt echt schwer.

Samstag morgen ist das Schienbein rot und heiß und eine gefleckte Linie zieht sich das Bein hoch. Könnte doch eine Entzündung sein. Nach zwei Blutvergiftungen aufgrund von Infektionen am Fuß sollte man besser mal den Arzt aufsuchen.

Die Dame der Touristeninfo in Olbia sagt, es gibt Samstags keinen Arzt, nur die neue Klinik. Sie zeichnet uns einen Punkt im Plan ein. Direkt in Flussnähe, da können wir doch praktisch mit dem Dinghy hinfahren und das letzte “winzige” Stück noch laufen.

Damit fängt’s eigentlich schon an.

Deutsch sprechen konnte sie, aber mit dem Malen – zumindest von Kreuzen an dem richtigen Ort in einer Karte – hat es die gute Dame nicht so 😀

Wir irren durch die Gegend, fragen uns durch und landen eine Dreiviertelstunde später – mit schmerzendem Fuß (ich will nicht untertreiben, es war höllisch 😀 ) eine stramme Wanderung den Berg hinauf ohne Taxi in Sicht – in der Notaufnahme.

Wir folgen dem Schild “Pronto Soccorso” … und ich hab früher immer gedacht, dass “pronto” so etwas wie “schnell” bedeutet … 😉 Aber “bald” ist doch ein dehnbarer Begriff.

Sitzgelegenheiten sind rar – wir warten erst mal eine ziemlich lange Zeit (stehend) vor geschlossener Tür.

Schließlich darf ich rein. Zum Daten aufnehmen. Hajot muss draußen bleiben. Englisch oder Frainzösisch oder Spanisch? Spricht hier keiner. Nur Italienisch. Gut, zum Daten aufnehmen reicht mein Wortschatz. Dass in meinem Nachnamen “Bareiß” dieses vermaledeite “ß” ist, gibt Schwierigkeiten. Warum sie meine auf Italienisch gestammelte Erklärung, dass das ein deutscher Buchstabe ist, und 2 “S” entspricht, nicht versteht, weiß ich nicht (ich hab nachgeschaut, “lettera” heißt tatsächlich Buchstabe 😀 ). Erst als ich ihr meine Kreditkarte zeige, auf der glücklicherweise “BAREISS” steht, versteht sie die 2 “S”.

Es ist ja inzwischen erst eine Stunde vergangen. Und ich warte.

Nach einer weiteren Stunde ist es 12 Uhr. Mittagspause bis 15 Uhr. Gut, denke ich noch optimistisch, die Leute, die ja schon da sind, werden doch drankommen.

Ein Rettungswagen trifft ein. Eine alte Frau. Das Bett bleibt erst mal stehen im Foyer, wo ich sitze. Mir ist es ein bisschen mulmig, weil sie so röchelt, Irgendwann wird sie weggeschoben. Zwei andere Wartende gesellen sich zu mir. Und wir warten weiter.

Es wird 14 Uhr. Hajot, der eh nur vor der Tür warten musste (stehend, die Plätze sind rar), geht inzwischen, schließlich kommen unsere Gäste.

Tatsächlich wird es 15 Uhr, bis es weitergeht. Allerdings nicht für mich. Hätte ich das gewusst, hätte ich gefrühstückt. Oder zumindest eine Flasche Wasser mitgenommen, der Durst wird gruselig. Die Nachfrage der Schwester, ob ich noch drankomme, wird nicht besonders freundlich aufgenommen. Geduldiges (stundenlanges) Verharren scheint hier üblich.

Endlich – um 15.30 Uhr geht’s weiter. Vor dem Sprechzimmer der Ärztin warte ich (im Stehen), denn da muss erst geputzt werden. 15 Minuten später darf ich rein. Niemand spricht Englisch, Französisch oder Spanisch. Sie holen einen Pfleger, dessen Englisch allerdings nicht besser ist als mein Italienisch. Verstehen klappt ja einigermaßen und ich rede eben mit Händen und Füßen.

Ich erkläre, dass ich eine Infektion durch einen Mückenstich vermute. Wo ich denn Schmerzen hätte? Ich deute auf das Schienbein und die Lymphbahnen entlang hinauf. Die feuerrote Stelle auf meinem Bein, die ziemlich heiß ist, sowie die roten Flecken, die sich dem Bein entlang hinaufziehen, sprechen ja ihre eigene Sprache.

Die sympathische junge Ärztin schaut besorgt. Und lässt sich dann ein mobiles Ultraschallgerät bringen, mit dem sie meine Venen untersucht. Irgendwas gefällt ihr nicht. Sie diskutieren, was “trombosi” auf Englisch heißt. Ich verstehe es auch so. Die Ärztin möchte auf Nummer sicher gehen und noch einen großen Ultraschall machen.

Das nächste “Wartezimmer” entpuppt sich als Krankenzimmer. Vier Betten und ein Notbett plus vier Stühle. Alles Frauen, denen es ziemlich schlecht geht. Wir sind 13 an der Zahl. Ich habe Glück und ergattere einen Stuhl, denn stehen tut echt weh.

Womit aber mein Problem, dass ich am Verdursten bin, noch nicht geregelt ist. Gut, wenn sie tatsächlich eine Thrombose vermuten, wird ja sicherlich bald etwas kommen. Denke ich noch so optimistisch. Bis ich erfahre, dass die alte Frau, die mit dem Rettungswagen eingeliefert wurde und röchelnd vor sich hin siecht, bereits seit 6 Stunden auf den Kardiologen wartet. Das kann ja heiter werden!

Meine Hoffnung ist immer noch, dass das Ultraschall heute nicht so belegt sein wird. Die Zeit vergeht. Stunde um Stunde. Immer mehr Frauen kommen, kaum eine geht. Sie lehnen mit Kreislaufkollaps gegen die Wand, während eine Infusion in ihren Arm tröpfelt. Ich bin am Verdursten, will aber nicht aufstehen, weil mein Fuß inzwischen saumäßig weh tut, so ohne Möglichkeit zum Hochlegen. Wenn ich irgendwo nach Wasser fragen gehe, kann ich nachher vielleicht noch einige Stunden stehen.

Ich frage mich, ob man bei uns auch nichts zu Trinken bekommen würde mit Thromboseverdacht und wünsche mich nach Thailand, wo einen jederzeit mehrere Schwestern umsorgen in der Ambulanz. Meine Kehle hat inzwischen den Zustand der Gobi-Wüste erreicht. Es ist sieben Uhr abends. Und der Raum immer noch berstend voll. Alle sind so geduldig um mich herum. Die kennen es wohl nicht anders.

Die alte Frau bekommt endlich ihren Kardiologen. Sie hat überlebt. Ich bin ein bisschen beruhigt – ihre Tochter auch. Meine Nachbarin, die mit einer Infusion herumlief, bekommt endlich – 1,5 Stunden, nachdem die Infusion abgeschlossen wurde – die Nadel gezogen und darf gehen. Der Raum leert sich weiter. Manche dürfen plötzlich gehen – keiner versteht es.

Ich sitze noch – durstig. Jetzt ist die Stuhlnot nicht mehr so groß und ich gehe nach draußen und frage die Schwester, ob ich mir hier ein Wasser kaufen kann. Sie sagt, sie bringt mir eines. Tatsächlich kommt es dann auch irgendwann. 0,2 Liter, die quasi sofort in meinen Körper diffundieren. Das ist der Tropfen auf die heiße Ute. Hätte ich nur heute Morgen wenigstens was getrunken! Der Magen grummelt auch schon. Es ist bald acht Uhr. Soll ich gehen? Aber was, wenn es doch – obwohl es gar nicht so aussieht – eine Thrombose ist? Eine Woche auf See mit Gästen – ist das fahrlässig? Ich hadere mit mir.

Ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, aber um 20.15 Uhr (die anderen sind schon fast alle weg), wird tatsächlich mein Name gerufen. Auf zum Ultraschall.

Ich frage die nette Ärztin, ob ich meine Hose wieder ausziehen soll, aber sie sagt, das sei nicht nötig. Nur die Arme hoch und das T-Shirt hochschieben. Sie untersucht mich hinter der Taille. So langsam wird mir mulmig. Vermuten die etwa, dass das Gerinsel schon gewandert ist? Seltsam.

Nun muss ich doch die Hose runterschieben und mein Bauch wird untersucht. Die Ärztin schaut mit sorgenvoller Miene auf ihren Monitor.

Irgendwann fragt sie mich, wo denn meine Schmerzen genau wären. Ich deute nach unten. Sie versteht nicht. Ich setze mich auf und zeige ihr die rote Stelle. Da fängt sie schallend an zu lachen. Sie hätte sich schon gewundert, warum ich eine Nierenkolik haben sollte, meine Nieren und meine Blase sind völlig in Ordnung. “Tutto bene”.

Finde ich auch. Und bin doch gerade mal froh, dass es keine OP war – wer weiß, was mir hier abgenommen worden wäre.

Das Bein hat nach wie vor Grilltemperatur und zeigt eine subkutane Entzündung – auch die Lymphbahnen hinauf. “No trombosi”. “Mille grazie”. Da bin ich doch erleichtert.

Nun dauert es nur noch knapp eine Stunde, bis ich von der ersten – sehr netten – Ärztin mein Rezept für Antibiotika und Entzündungshemmer bekommen habe. Erst auf meine Nachfrage gibt sie mir dann doch für heute Abend schon was mit.

Bei so einer angehenden Blutvergiftung ja auch ganz nett, nicht zu lang zu warten.

Die röchelnde alte Dame mit den Herzproblemen kriegt auch ein paar Tabletten und wird um die nachtschlafende Zeit nach Hause geschickt. Die Tochter ist etwas konsterniert. Ich auch – die gute Frau sieht echt nicht gut aus. Aber vielleicht besser so für sie.

Kurz vor zehn Uhr nachts darf ich gehen. Und bin heilfroh.Dass das von mir bestellte Taxi nicht kommt, macht auch nichts mehr. Es fährt noch ein Bus und auf so ein bisschen Laufen (eine Viertelstunde) kommt’s auch nicht mehr an.

Hajot sitzt schon mit seinen vier Frauen im Restaurant – wir führen unsere Gäste heute mal aus – und hat mir eine Flasche Wasser und eine Pizza Frutti di Mare bestellt. Ich muss mir sofort eine zweite Flasche Wasser bestellen, dann sieht die Welt schon rosiger aus. Zwei Krankenschwestern an Bord … da kann ja nichts mehr schiefgehen.

Ich beschließe für mich, niemals einen Notfall in Olbia zu bekommen – nicht mal meinem ärgsten Feind so etwas zu wünschen …

Nächste Woche geht’s weiter in Richtung Westen … die Chancen stehen gut … 🙂

Weltumsegelung mit der Taimada nach 14 Jahren vollendet!

4. Februar 2002 bis 29. Mai 2016

Nach vierzehn Jahren, zwei Monaten und zehn Tagen laufen wir Ormos Mongonisi auf der Insel Paxos in Griechenland wieder an! Treu hat uns unsere Taimada auf dem Weg durch alle Weltmeere geführt.

Unsere erste Weltumsegelung ist vollendet! Am 02.02.2002 gab es die Abschiedsfeier zu Hause in Stuttgart, am 4. Februar 2002 sind wir auf die Taimada gefahren. Einmal rund um die ganze Welt! Ein erhebendes Gefühl! Nun dürfen wir uns zu Recht Weltumsegler nennen!

103.013 Seemeilen haben wir hinter uns gelassen, rund 50 Länder besegelt, so viele Menschen getroffen, die uns ein Stück des Wegs begleitet haben und den Weg in unsere

Herzen gefunden haben. Das muss erst mal verdaut werden.

Doch zuerst wird ausgiebig gefeiert, wie es sich gehört. Über die Toppen geflaggt, Sekt getrunken und natürlich Neptun und der Taimada mit einem Schluck gehuldigt!

Abends feiern wir an Land. Wir erzählen der Wirtin, dass die Bucht hier vor vierzehn Jahren noch ganz anders aussah, da gab es nur Natur. Als sie hört, dass wir heute hier unsere Weltumseglung vollendet haben, kommen ihr die Tränen. Ich zeige mich solidarisch und weine mit. Ein berührender Moment!

Jetzt lassen wir alles erst mal sacken und gedenken derer, die uns auf dieser Reise begleitet haben – ob in Gedanken oder persönlich! Danke für die wundervolle Zeit mit euch!

Indischer Ozean und Rotes Meer durchquert

Suez-Kanal:

Wir haben den Indischen Ozean und das Rote Meer durchquert – viel gesehen und erlebt. Morgen geht es durch den Suez-Kanal in Richtung Mittelmeer …

Wir sind schon gespannt!

Viele Bilder gibt es schon auf unserer Facebook-Seite Weltumsegelung Taimada

Auch hier folgen ausführliche Berichte demnächst. 🙂

Und auch das neue Manuskript ist in den Endzügen. Bald geht es mit dem Meeresbiologen Alex weiter … 🙂

Schnorcheln mit Mantas in den Malediven

Haa Alifa Atoll – Uligamu, Malediven

Wir schnorcheln mit Mantas. So nah, dass wir sie anfassen könnten. Und wir sind immer noch geflashed! <3

Andaman Islands, Tag 3 Havelock South

Tag 3: Havelock South N 11° 56,65‘ E 092° 59,35‘

Um 7 Uhr sind wir schon wach (in Thailand wäre es halb 9). Die Zeit nutze ich zum Steppen, denn Rapport ist um 8 Uhr. Möglichst freundlich sage ich, dass wir noch an der gleichen Position wie am Vorabend liegen (und nicht magisch teleportiert sind – das schenke ich mir) und immer noch 2 Personen Crew an Bord haben. Aber, o weh! Sie finden uns auf ihrem Radar nicht. Ich bleibe entspannt, sage einfach, dass wir heute in der Gegend bleiben und überlasse es ihnen, uns zu finden. Denn wir wollen erst mal Schnorcheln. Dieses Mal auf der anderen Seite, im Kanal zu Neille Island.

Doch es bringt nicht die erhoffte Verbesserung. Hier gibt es fast noch weniger zu sehen. Dafür dauert es nicht lang und die Küstenwache kreuzt mit ihrem riesigen Dampfer auf. Ob es Zufall oder zur Kontrolle von uns ist, können wir nicht sagen, aber es grummelt ein bisschen in uns. Sie fahren recht dicht an uns Schnorchlern vorbei. Kaum zurück an Bord gehen wir ankerauf – nur ein kleines Stück weiter nach Westen. Hier gibt es einen großen Schnitt landeinwärts, den man mit dem Kajak erkunden kann. Auch der Ankerplatz kann sich durchaus sehen lassen. Die weißen Kreidefelsen leuchten heute in der Sonne auf, grün funkeln die Bäume darauf, voraus ein endlos langer Strand und Mangrovengebiet. Nach dem Frühstück geht es los. Nachdem es eine weite Strecke ist, wollen wir es zuerst mit dem Dinghy erforschen. Und das ist gut so. Ewig ziehen sich die Wasserwege landeinwärts. Zuerst breit, dann zweigen sich immer schmaler werdende Seitenarme ab. Dies sind natürlich die, die wir erforschen wollen.

Plötzlich riecht es verbrannt. Voraus liegen zwei hölzerne Paddelboote. Vielleicht wird hier das Mangrovenholz zu Kohle verarbeitet – die beste (und am weitesten verbreitete) Holzkohle, die es geben soll. Wir erforschen das gesamte Gebiet. Als es eine Stelle gibt, an der wir anlanden können, hält uns nichts mehr. Durchs knöcheltiefe Laub kämpfen wir uns voran – Hajot barfuß. Ich bin über meine Flipflops froh. Welches war die Insel mit den ganzen Schlangenarten von Königskobra über Vipern? Sie kommen hier fast überall vor. Ich gebe mir keine Mühe, leise zu gehen.

Spannend sind auch die Löcher im Sand, neben denen sich kleine Kugeln aufgehäuft haben. Ob sich Krabben hier ihre unterirdischen Löcher graben? Und warum sieht der „Abraum“ so kugelförmig aus? Wir werden es herausfinden.

Auch der ewig lange puderweiße Strand muss natürlich erforscht werden. Die Ebbe naht und das freigelegte Riff zischt eigenartig, ich kann jedoch nicht herausfinden ob es das Meer oder die kleinen Krabben sind, die über den lehmigen Grund huschen.

Wir sind nicht allein hier – ein Fischer wirft im flachen Wasser seine Netze aus. Er grüßt schüchtern zurück. Das Wasser sinkt schnell und wir beeilen uns, hier wegzukommen, bevor wir noch feststecken. Stellenweise müssen wir unser Dinghy schon schieben. Ein großer Torpedorochen flitzt vor unserem Bug weg – schade, dass wir keine Zeit haben, bei ihm zu verweilen. Dafür schnorcheln wir das Riff um den Ankerplatz der Taimada ab. Es bietet sich ein ähnliches Bild von abgestorbenen Korallen und wenig Fisch wie am Morgen. Plötzlich pickt mich was ins Bein. Ich zucke zusammen. Da habe ich mich doch glatt zu lang über einer Putzerstation aufgehalten. Eilfertig werden meine Oberschenkel von zwei kleinen Putzerfischen gesäubert. Ich lasse sie gewähren. Auf dem Rückweg sind meine Arme dran.

Zurück an Bord ruft die Arbeit. Der Blog und mein Buch wollen geschrieben werden. Und natürlich der obligatorische Rapport abgelegt.

Andaman Islands, Tag 2 Havelock South

Havelock South N 11° 52,95‘ E 093° 01,62‘

Pünktlich um kurz vor acht Uhr melden wir uns bei der Port Control in Port Blair ab. Nach einigem Datenabgleich sind wir ausklariert – mit dem Hinweis, dass wir uns unbedingt zweimal am Tag zu melden hätten. Wir versichern, dass wir das machen werden. Wieder scheint das Verständnis über das Fortbewegungsverhalten eines Segelbootes nicht wirklich vorhanden, als ich gefragt werde, welchen Speed und wann unsere Ankunftszeit ist, und darauf erwidere, dass es vom Wind abhängt. Schließlich sage ich einfach Speed 6 Knoten, Ankunftszeit zwischen 15 und 16 Uhr, damit sind sie zufrieden.

Der Himmel zeigt sich heute sehr bedeckt, doch der Wind ist stärker als erwartet – allerdings leider aus der falschen Richtung. Wir müssen aufkreuzen. Anfangs noch etwas ruppig, bekommen wir in der Abdeckung von Havelock Segeln vom Feinsten. Ein echtes Highlight haben wir auch noch: Delfine!

Die ersten seit gefühlten Ewigkeiten! Die drei springen vor unserem Bug und begleiten uns ein Stück. Viel zu schnell verschwinden sie wieder. Ich bleibe vorn sitzen und genieße das Dahinrauschen. Ab und zu spritzt warmes Wasser gegen meine Füße. Plötzlich klopft mein Herz schneller. Da sind sie wieder! Die Delfine sind nicht weg, sie haben nur ihre ganze Sippe dazu geholt. Eine große Gruppe schießt nun zwischen unseren Rümpfen dahin, manche springen und machen Kapriolen.

Pünktlich um 15.45 Uhr fällt unser Anker in Havelock South. Kreidefelsen, die mit Urwald bewachsen sind, erwarten uns an Land. Wir sind schon richtig gespannt aufs Schnorcheln. Da wir zwischen 16 und 17 Uhr unsere Position durchgeben müssen, warten wir noch, doch nachdem um 16 Uhr ewig belegt ist, hält uns nichts mehr. Da die Strömung hier kräftig pfeift, fahren wir mit dem Dinghy gegenan und lassen uns zurück treiben. Von „stunning coral gardens“ ist erst mal nichts in Sicht. Kaputte Korallen, recht wenig Fisch. Auch die 30 Meter Sichtweite sind deutlich unterschritten. So konzentrieren wir uns auf die paar Rifffische die da sind – große Papageifische, einige Doktorfische, auch der ein oder andere Kaiser lässt sich blicken. Die Erwartungen waren an dieses gelobte Gebiet hoch, aber das kann sich schnorcheltechnisch noch deutlich steigern. Wie genießen es trotzdem, endlich mal nicht mehr vernesselt zu werden (das größte Manko in Thailand) und die Erfrischung, die das Wasser bietet. Kurz vor 17 Uhr sind wie wieder zurück zum rechtzeitigen Rapport. Die Bestrafung, die uns sonst droht, wollen wir lieber noch nicht am ersten Tag austesten.

Andaman Islands, Tag 1 Port Blair

Port Blair N 11°41.334‘ E 092°42.580‘

Wir lassen deutsche Pünktlichkeit walten und steuern es, dass wir genau auf die angekündigten acht Uhr in Port Blair einlaufen. Wie verlangt funken wir auch schon zwei Stunden vor Ankunft, doch der UKW-Empfang ist noch schlecht. Unsere Schuldigkeit haben wir getan.

In die freudige Erwartung, die normalerweise vor fremden Gebieten von uns Besitz ergreift, mischt sich ein Bauchgrummeln. Zu viele Geschichten haben wir über die Bürokratie hier gehört. Deshalb haben wir uns auch entschieden, einen Agenten zu nehmen. Wir möchten hier nicht unnötig Zeit verschwenden – uns zieht es hinaus in die Unterwasserwelt der Andamanen.

Über Funk geben wir alle unsere Angaben, wie Bootsname, Länge, Tiefgang, Heimathafen, Anzahl der Crew, keine Passagiere, Name des Kapitäns, auch seine Nationalität, Geschwindigkeit über Grund etc. pp. allen nochmals durch (Port Blair Port Control, der Küstenwache, noch mal der Port Control) durch, auch wenn unser Agent Ashraf uns zuvor schon mit all diesen Daten angekündigt hatte, und erbitten die Genehmigung, in den Hafen einzulaufen. Diese wird uns schließlich erteilt und ein Ankerplatz westlich des Chatham Island zugewiesen. Keine genaue Position, wir sollen uns nur vom Fahrwasser freihalten.

Auf den ersten Blick wirkt Port Blair wie im Hafenhandbuch beschrieben: Trubelig, ein Hafen, in dem auch große Containerschiffe anlegen, deren Abgase wir deutlich riechen. Nach ein paar Tagen auf See ist der Geruchsinn immer extrem empfindlich. Die einstige englische Besatzung schlägt hier deutlich durch. Wir könnten auch in St. George in Grenada gelandet sein. Alte Kolonialhäuser schmücken die Hänge, Palmen wiegen sich im lauen Wind. Viel Grün und bunte Häuser leuchten in der Morgensonne auf. Port Control weist uns an, die Officer der Immigration um 9 Uhr vom Steg abzuholen. Ich schicke unserem Agenten Ashraf von Island Travel eine SMS übers deutsche Handy, weil anrufen nicht geht.

Die Beamten sind fast pünktlich, es sind allerdings zwei von der Zollbehörde, die mit dem sehr sympathischen Ashraf den Start der Prozeduren machen. Meine SMS kam sogar an, auch wenn er nicht auf ausländische Telefone antworten kann. Zur Begrüßung gibt es erst einmal ein dickes Lob. Wir sind wohl die ersten Deutschen, die so gut Englisch sprechen seit langer Zeit. Das erstaunt uns zwar, da die, die wir kennen, eigentlich alle der englischen Sprache mächtig sind, aber es freut natürlich. Der Port Control-Offizier hat wohl mehrfach nachgefragt, ob ich wirklich deutsch bin. Ich bedanke mich artig und verschweige, dass wir die ganzen navigatorischen Begriffe nach den 14 Jahren im Schlaf herunterbeten können. Wer schwächt schon freiwillig ein Lob ab?

Einer der Beamten, der mit seiner weißen Uniform um die Wette strahlt und von „seinen“ schönen Inseln schwärmt, macht das etwas Griesgrämige seines braungewandeten Gegenübers – ein echter Inder mit Zeichnung auf der Stirn – wieder wett. Höflich und freundlich sind sie und ziehen sogar ihre Schuhe aus, als sie das Innere des Schiffes betreten. Sie freuen sich über unsere vorbereiteten Stapel an Kopien von Schiffspapieren, Pässen, Visa, Ausklarierungspapieren etc. Vorbeugend haben wir auch schon den Drucker mit integriertem Scanner/Kopierer bereitgestellt, den wir extra noch in Thailand gekauft hatten, weil wir feststellen mussten, dass man für einen Epson-Drucker, den man in Australien kauft, auch nur in Australien die passenden Ersatzpatronen erhält. Man lernt doch nie aus. Besonders die Liste mit dem Schiffsinventar interessiert sie und wir sind froh, alles angegeben zu haben, was ihnen ins Auge sticht.

Einer der Beamten, der mit seiner weißen Uniform um die Wette strahlt und von „seinen“ schönen Inseln schwärmt, macht das etwas Griesgrämige seines braungewandeten Gegenübers – ein echter Inder mit Zeichnung auf der Stirn – wieder wett. Höflich und freundlich sind sie und ziehen sogar ihre Schuhe aus, als sie das Innere des Schiffes betreten. Sie freuen sich über unsere vorbereiteten Stapel an Kopien von Schiffspapieren, Pässen, Visa, Ausklarierungspapieren etc. Vorbeugend haben wir auch schon den Drucker mit integriertem Scanner/Kopierer bereitgestellt, den wir extra noch in Thailand gekauft hatten, weil wir feststellen mussten, dass man für einen Epson-Drucker, den man in Australien kauft, auch nur in Australien die passenden Ersatzpatronen erhält. Man lernt doch nie aus. Besonders die Liste mit dem Schiffsinventar interessiert sie und wir sind froh, alles angegeben zu haben, was ihnen ins Auge sticht.

Mit der Zeit taut auch der Braungewandete auf – vielleicht war es der leckere Passionsfruchtsaft, den wir ihm kredenzen – und ich darf sogar ein Foto schießen. Der weiße Strahlemann freut sich und fotografiert unsere Runde gleich ebenso.

Als sie uns fragen, wie lange wir bleiben möchten, geben wir gleich mutig 30 Tage an, auch wenn in unserem Visum nur 15 Tage gestempelt ist. Strahlemann ist begeistert und sagt, das sollen wir mindestens ausnutzen. Wir hoffen …

Die erste Hürde ist schon wesentlich einfacher geschafft als befürchtet.

Es folgen vier Jungs von der Immigration, die Hajot – eine gute halbe Stunde später – abholen kann. Wieder dauert es ein paar Minuten – und zwei Gläser Fruchtsaft – bis sie auftauen, aber dann geben sie uns – zusammen mit Ashraf – die Tipps, was wir in unseren Zeitplan für den Törn eintragen dürfen.  Tagesgenau müssen wir festlegen, wo wir wann hinfahren wollen. Viele Inseln sind Sperrgebiet, weil dort noch ursprünglich lebende Stämme hausen, die nicht mit der Zivilisation in Verbindung gebracht werden sollten. Dies ist für uns völlig in Ordnung. Unseren Unmut darüber, sich so genau im Vornehinein festlegen zu müssen, verbergen wir. Die wenigen Segler, die hierher kommen, haben noch nicht das Verständnis geweckt, dass man sich in unserem Sport nach Wind und Wetter richtet und nicht nach strengen Vorgaben. Die dreißig Tage Aufenthaltsgenehmigung sind überhaupt kein Thema und werden unbesehen bewilligt.

Tagesgenau müssen wir festlegen, wo wir wann hinfahren wollen. Viele Inseln sind Sperrgebiet, weil dort noch ursprünglich lebende Stämme hausen, die nicht mit der Zivilisation in Verbindung gebracht werden sollten. Dies ist für uns völlig in Ordnung. Unseren Unmut darüber, sich so genau im Vornehinein festlegen zu müssen, verbergen wir. Die wenigen Segler, die hierher kommen, haben noch nicht das Verständnis geweckt, dass man sich in unserem Sport nach Wind und Wetter richtet und nicht nach strengen Vorgaben. Die dreißig Tage Aufenthaltsgenehmigung sind überhaupt kein Thema und werden unbesehen bewilligt.

Da die lunch time naht, wird die Küstenwache erst um 13 Uhr bei uns eintreffen. Die Sonne lacht vom Himmel und zu gern hätten wir die Pause genutzt, um ins Wasser zu springen. Doch die Salzwasserkrokodile, die hier hausen und sich schon einige einheimische Fischer einverleibt haben, reduzieren die Attraktivität des Badegewässers deutlich. So nutzen wir die Zeit für ein spätes Frühstück. Es wird fast 14 Uhr bis die fünf Männer in ihrem eigenen Schlauchboot bei uns eintreffen, während Hajot nur Ashraf vom Steg abholt. Getränke lehnen sie – direkt nach dem Essen – ab. Sie sind wieder höflich, fragen auch, bevor sie Bilder von sämtlichen Details des Schiffes machen (besonders der Tiefenmesser interessiert sie. Wichtig: Niemals ein Echolot angeben, es immer als Fishfinder betiteln!). Auch das Innere wird (ohne Schuhe ausziehen) inspiziert und genauestens fotografiert. Wobei wir eher den Eindruck haben, dass es Neugierde ist.  Der Chef der Truppe entschuldigt sich für die Fragen, die er uns stellen muss, dennoch werden wir in bestimmten Tonfall auf die Einhaltung aller Regeln hingewiesen. Nach dem offiziellen Teil machen wir noch ein gemeinsames Fotoshooting auf dem Vordeck und nun folgt nur noch der Hafenmeister, den wir an Land besuchen dürfen. Mit dem Taxi geht es dorthin.

Der Chef der Truppe entschuldigt sich für die Fragen, die er uns stellen muss, dennoch werden wir in bestimmten Tonfall auf die Einhaltung aller Regeln hingewiesen. Nach dem offiziellen Teil machen wir noch ein gemeinsames Fotoshooting auf dem Vordeck und nun folgt nur noch der Hafenmeister, den wir an Land besuchen dürfen. Mit dem Taxi geht es dorthin.

Gefühlt herrscht im Hafenamt Geschlechtertrennung. Frauen in farbenfrohen Gewändern sitzen hinter den Schaltern, während die Männer in westlicher Kleidung – meist Hemd und Jeans oder Bundfaltenhose – die „Büroarbeiten“ erledigen. Der oberste Hafenmeister ist noch unterwegs, so dürfen wir im Büro eines Beamten Platz nehmen. Die übliche Auftauzeit, dann läuft die Unterhaltung an. Wieder bekommen wir ein paar Tipps zu den Gebietsinfos und Ashraf erzählt uns über die Lebensweise hier. Sämtliche Religionen sind auf den Inseln vertreten und es ist so ein eigener kleiner Mikrokosmos. Auch essenstechnisch sind alle Richtungen vertreten – von südindisch bis in den Norden, von sehr scharf bis süß. Zum Frühstück wird hier Brot gegessen. Die Insulaner kommen kaum aufs Festland – zu teuer sind die Flüge für den Verdienst der Normalbürger.

Die Wartezeit nutzen wir auch, um uns unauffällig im Büro umzuschauen. Es gibt keinen Computer, dafür Berge von Akten, die sich auf dem Schrank türmen. Für den Papierkram alleine in diesem Raum musste schon der ein oder andere Baum sein Leben lassen.

Gefühlt Stunden später ist endlich der Hafenmeister zu sprechen. Wir werden sehr freundlich und offen begrüßt. Er beklagt – wie auch schon seine Vorgänger – die wenigen Yachten, die kommen. Wieder erwähnen wir vorsichtig, dass viele von der Bürokratie abgeschreckt werden. Ob das etwas ändern wird? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind wir froh, Ashraf bei uns zu haben, der sicherlich die ein oder andere Woge hinter unserem Rücken geglättet hat. Wir erfahren, dass momentan noch ein anderer Segler hier in dem Gebiet unterwegs ist. Wow! Ein anderer. In einem Gebiet, das so groß ist, wie Belgien und die Niederlande zusammen. Da sind wir ja gespannt, ob wir die treffen werden.

Noch ein warmer Händedruck und schon sind wir – gefühlte Hektar an gefälltem Regenwald in Form von Papieren – mit der Taimada ganz offiziell auf den Andameninseln angekommen.

Vishij, unser Taxifahrer mit dem coolen Auto der einheimischen Marke, bei der er noch beim Abbiegen die Hand aus dem Fenster strecken muss, weil wahrscheinlich kein Blinker vorhanden ist (oder nicht tut), steht uns schon zu Diensten.

Da ich dringend auf die Toilette muss, fahren wir zuerst zu Ashraf ins Büro. Es gibt sogar die „western style“ – eine richtige Schüssel, allerdings im einheimischen Stil mit manueller Wasserspülung. Ob das Wasser hier rost- oder mineralienhaltig ist, weil alles braun gefärbt ist? Da wir dringend eine Handykarte kaufen wollten und dies wieder unendlichen Papierkram bedeutet, bekommen wir kurzerhand die von Ashrafs Fahrer für unsere Zeit hier geliehen. Wie praktisch. So fährt uns Vinshij nur – nach dem Geld besorgen am Bankomaten – zum Auftoppen und Internetpaket besorgen. Allerdings müssen wir uns mit der Funktionalität umstellen. Das Telefonnetz streikt zeitenweise und Internet funktioniert aktuell gar nicht. Vielleicht wegen Überlastung. Doch es soll noch einige Zeit ins Land gehen, bis wir das nutzen können.

Der Ort ist laut (für unsere seeluftgewohnten Nasen nach Abgasen stinkend) und trubelig. Auf dem Markt gibt es alles zu kaufen, was das (einheimische) Herz begehrt. Unzählige Stände, viele Menschen in – besonders die Frauen – farbenfrohen Gewändern zeigen das pralle Leben. Wir sind noch müde von der Überfahrt und der letzten Nacht mit kaum Schlaf, das überfordert uns, so weisen wir ihn an, nur zur Tankstelle zu fahren und unsere Diesel-Kanister zu füllen, bevor wir – nach einem Abschied von Ashraf, der noch mal zum Hafen kommt, um zu sehen, ob alles okay ist – zurück zu unserem Dinghy gehen. Wolverine (zumindest sieht er so aus) hat brav auf unser Dinghy aufgepasst, dass es nicht an der Mole scheuert und sich seinen Obolus von 150 Rupien wohlverdient.

Was man wissen muss: Auch Vishij – der Taxifahrer – muss für die komplette Zeit ab Entgegennahme der Dieselkanister bezahlt werden mit 250 Rupien pro Stunde (ca. 3,50 Euro), also insgesamt 4 Stunden. Wer sparen will, sollte also vielleicht anders disponieren und die Kanister zu einem späteren Zeitpunkt füllen. Wir haben wenigstens Zeit gespart.

Totmüde fallen wir in unsere Kojen und holen erst mal den Schlafmangel der Überfahrt wieder auf. Und sind gespannt, was uns hier in nächster Zeit erwarten wird.